先日、Twitterのトレンドに乗っかってこんなツイートをしました。

みなさん想像できましたか?

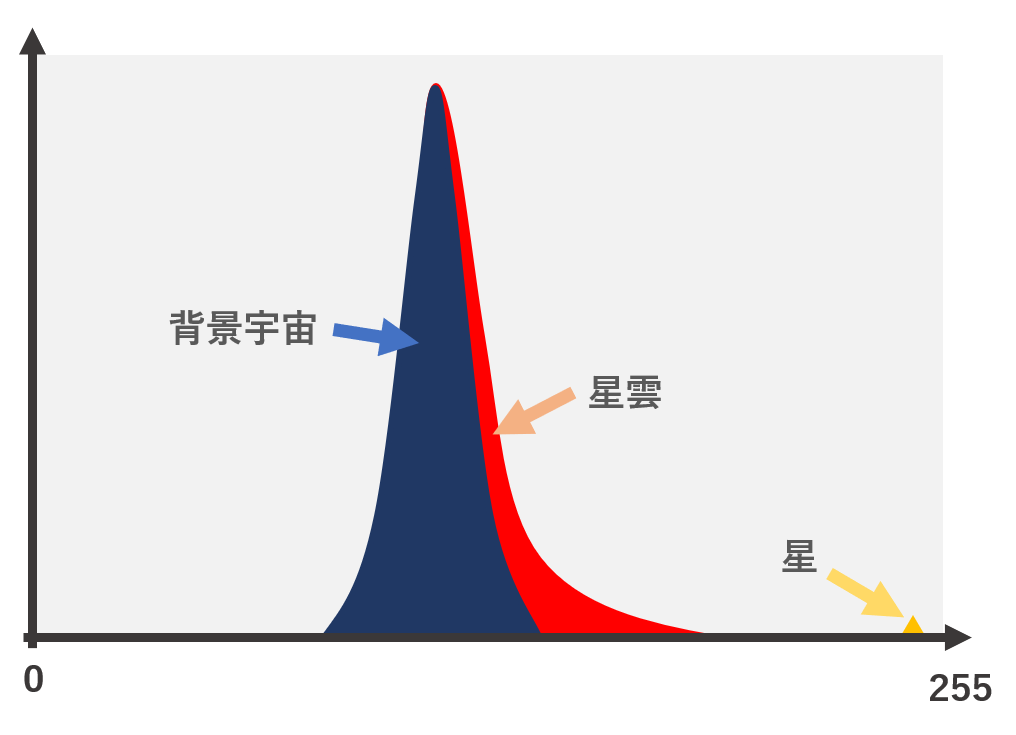

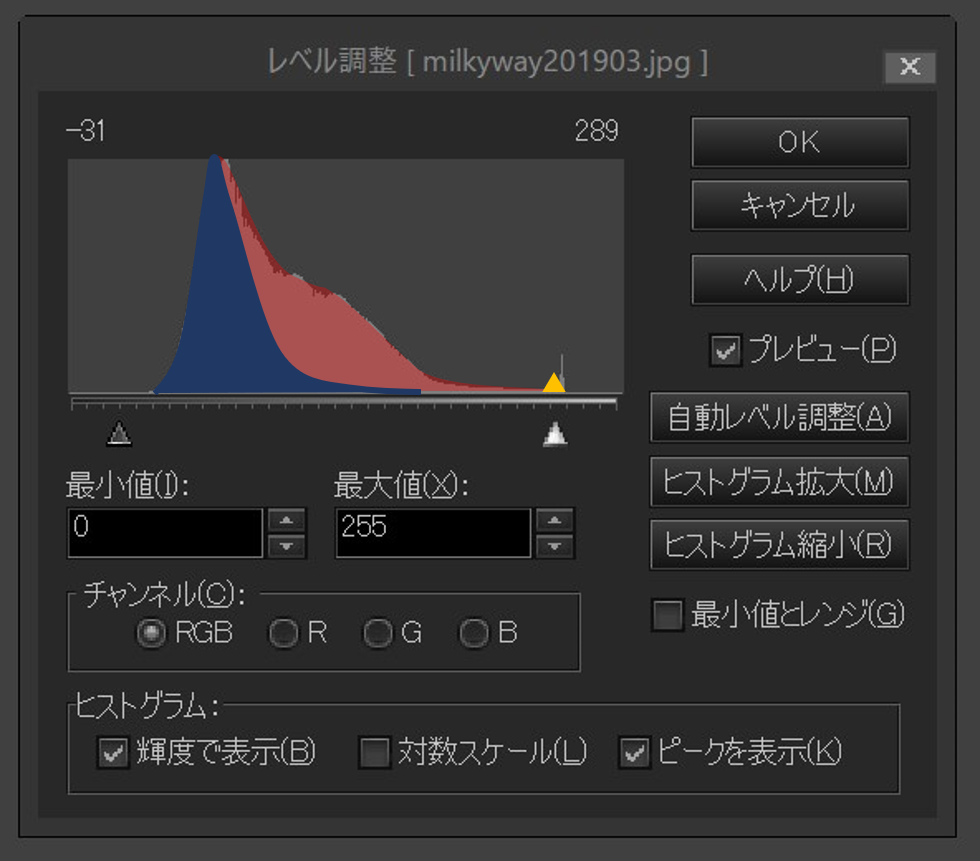

まず、この図が画像のヒストグラムを表していることはわかりますよね。

日常的に天体写真のヒストグラムを見ながら画像と格闘(画像処理)している方ならついニコッとしてしまうのではないでしょうか。

今回はピンとこなかった方向けに、このヒストグラムを持つ画像がどんな特徴を持っているのか説明しつつ、ついでに天体写真のヒストグラムの見方について入門向けの記事を書いてみようと思います。

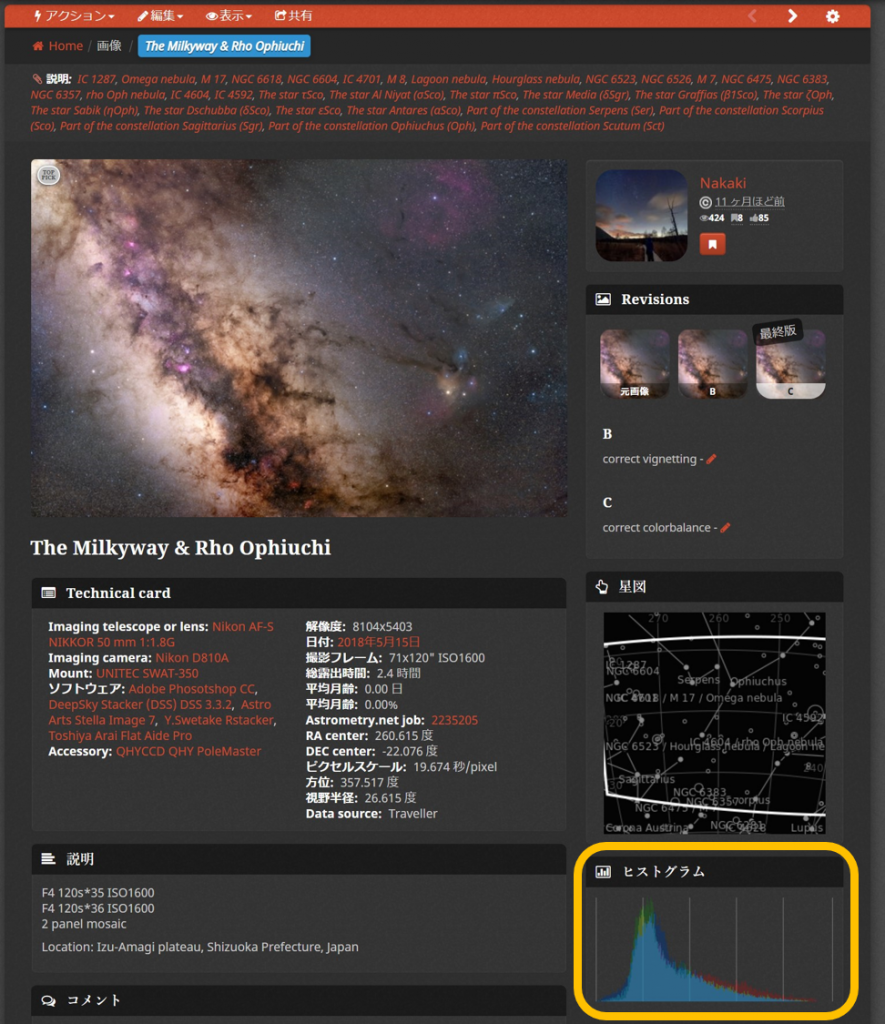

ヒストグラムは天体写真を画像処理する上で一般的に広く使われていて、例えば天体写真特化型のSNSであるAstrobinのページにはヒストグラムが標準で表示されるようになっています。

ヒストグラムからたくさんの情報を読み取れるようになると画像処理がとてもやりやすくなるので、理解を深めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。

ツイートの答え合わせ

先程のツイートの正解を最初に書いちゃうと、このヒストグラムはこんな画像でよく見られます。

ということで、「周辺減光が取りきれてない画像」が僕が想定した正解でした。

天体写真のヒストグラム

まずは写真のヒストグラムについての一般的な説明から入ろうかと思いましたが、ちょっとググってみたらすでに参考になるページがたくさん見つかったので「ヒストグラム 写真」とかで調べていただければいい解説記事が見つかるかと思います。なのでここではヒストグラムの基本については知っていることを前提に、もうちょっと具体的な「天体写真のヒストグラム」について説明したいと思います.

撮って出しのヒストグラム

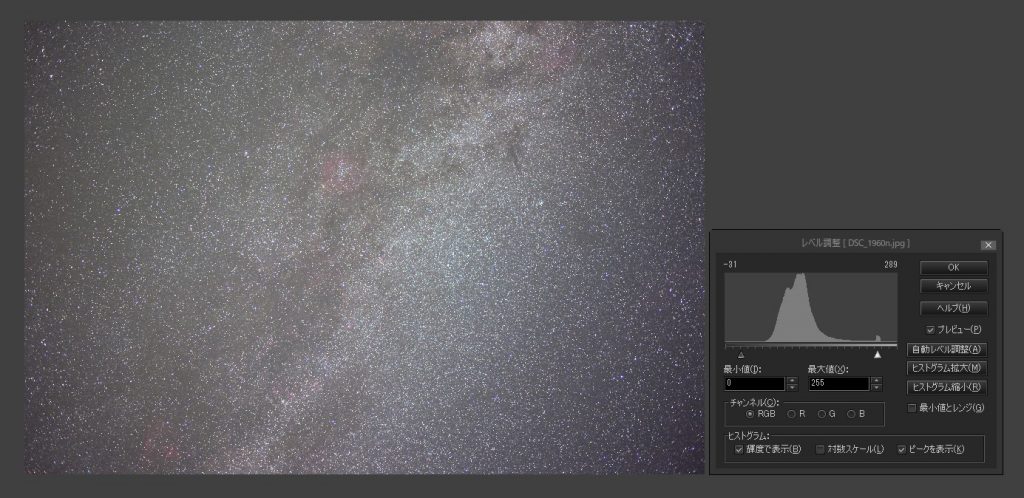

最初に、撮って出しの天体写真とそのヒストグラムの一例を示します。(カラーバランスは簡単に合わせています。)

これはあくまで一例ですが多くの撮って出しの天体写真がこのようなヒストグラムをしています。

その理由をこれから説明します。

写っているものを要素ごとに分類する

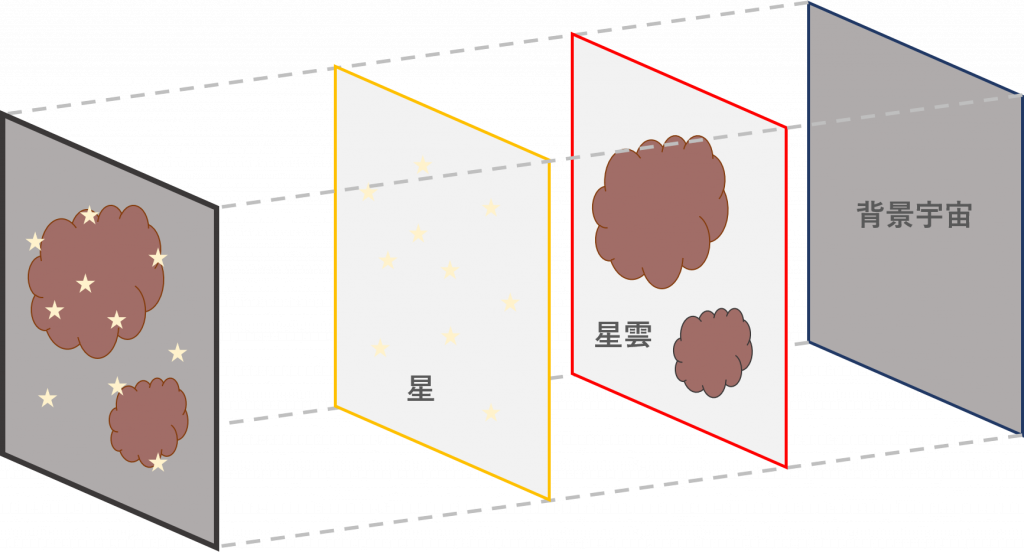

まず、天体写真に写っているものを要素毎に分類すると以下のようになります。

このイメージは実際の立体構造ではなく、あくまで要素ごとの分類だということに注意してください。

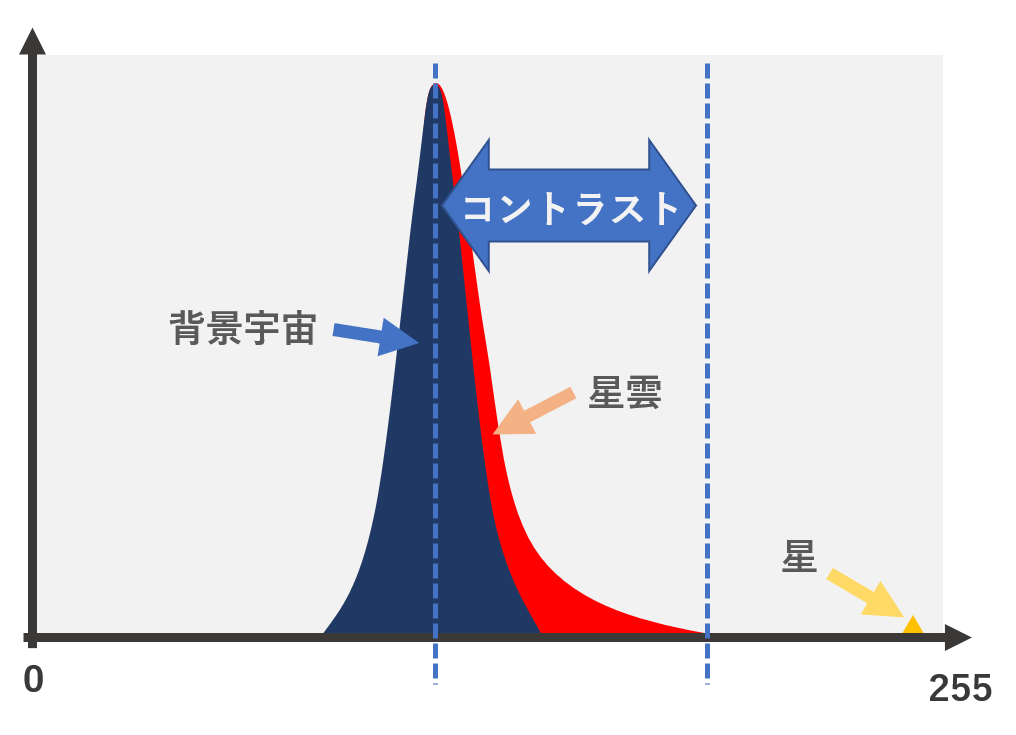

これらをヒストグラムに対応させるとこのようになります。

ちなみに、背景宇宙は基本的にどの領域でも同じ明るさをしているはずなのでヒストグラムは理想的には山ではなく1本の針のようになるはずです。

しかしそうはならないのは、宇宙からやってくる光やそれを受け止めるイメージセンサーには常にノイズが発生しているためです。

そのため、露光時間を伸ばして画像のS/Nを上げていくと、背景宇宙の山がどんどん急峻になっていきます。

撮って出しのヒストグラムからわかること

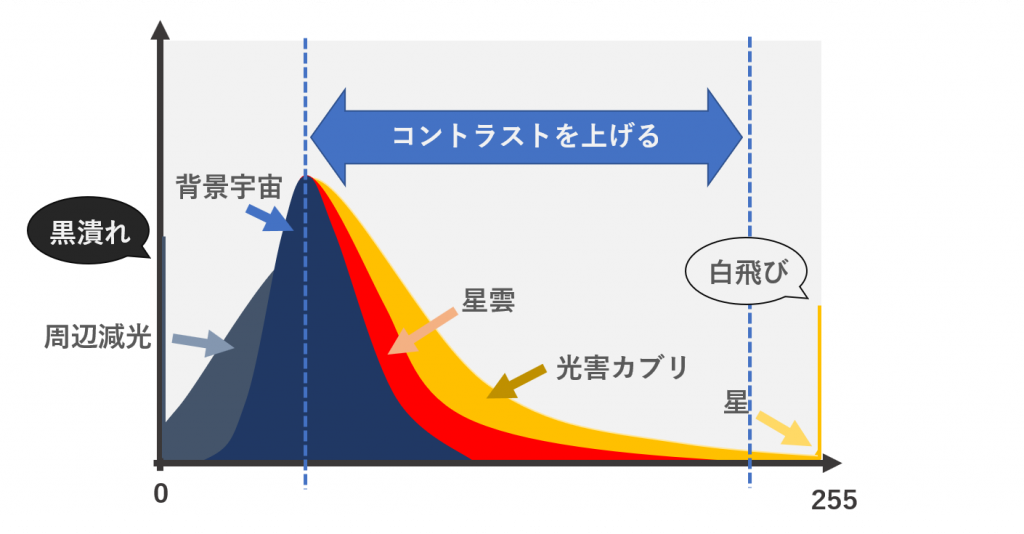

しかしここまではあくまで理想的な話で、実際に天体写真を撮ると他にもいろいろなものが写り込みます。その最たるものが「周辺減光」と「光害カブリ」です。

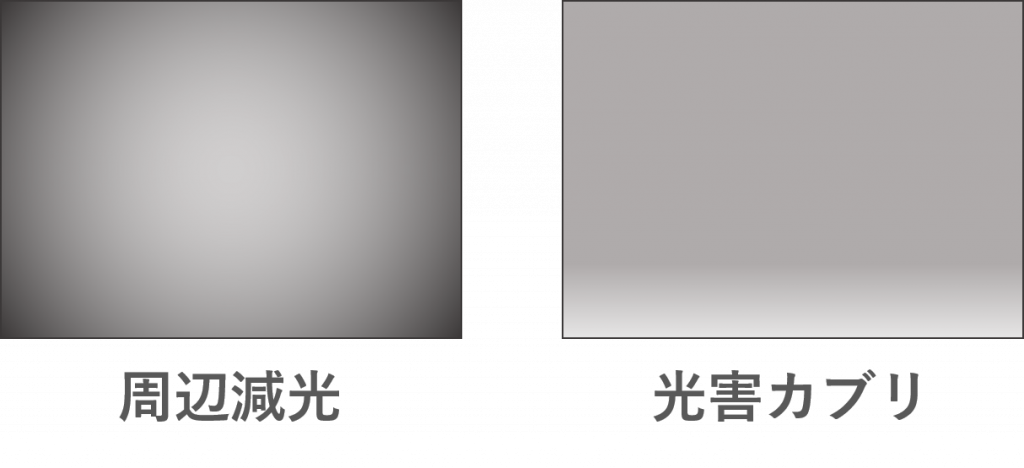

周辺減光と光害カブリ

周辺減光はレンズなどの光学系の影響で、光害カブリは撮影地の光害によって下の図のように発生します。

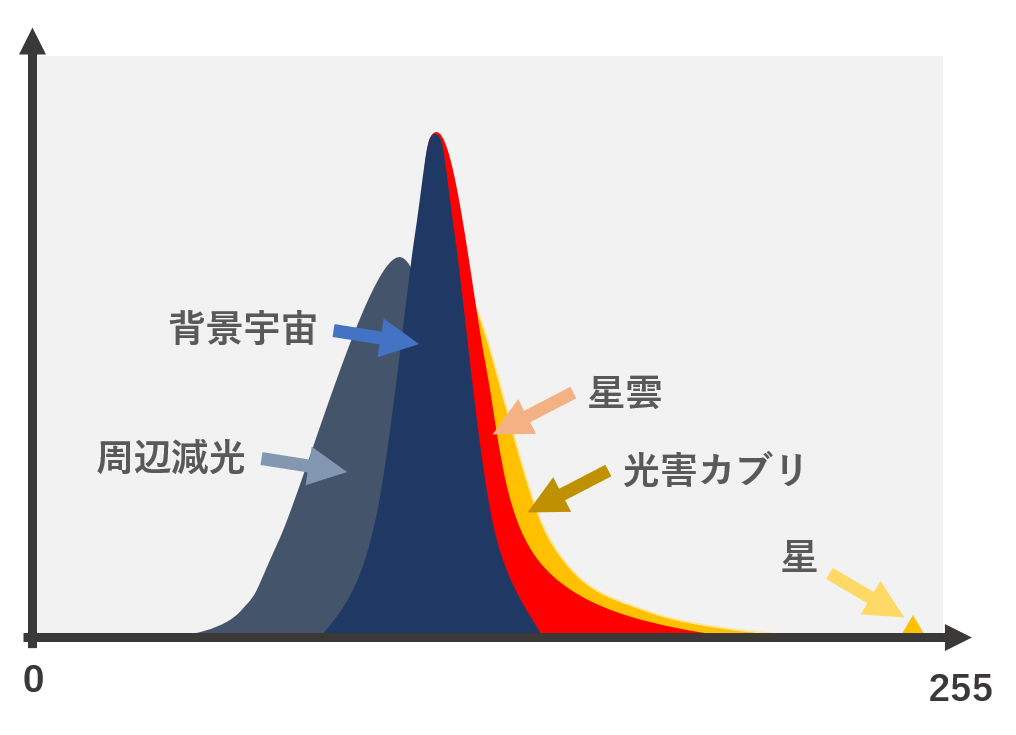

そして、これらの影響を先程のヒストグラムに加えると以下のようになります。

周辺減光している部分は周りよりも暗く落ち込むので、背景宇宙の山の更に左側に広がります。

また、カブリ部分は背景宇宙や星雲の明るさよりも明るくなるため、星雲の右側を覆うように広がります。

このように、天体写真の撮って出し画像に存在する典型的な外乱によってヒストグラムがどのように変化するかを知っておくことで、画像処理を進める際の迷いが少なくなります。

画像処理後(途中)のヒストグラムからわかること

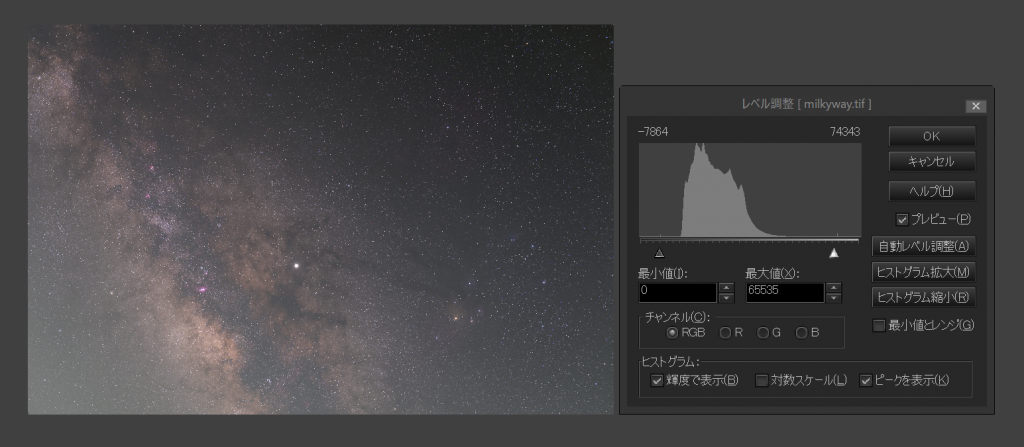

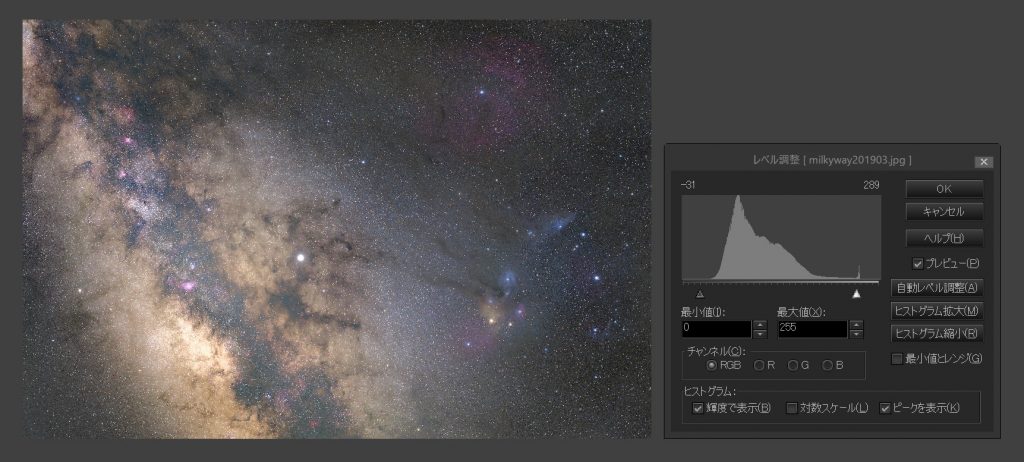

次に、画像処理後や処理途中のヒストグラムから読み取れる情報について説明します。まずは先程の撮って出し画像を自分なりに画像処理した後の写真とそのヒストグラムを紹介しておきます。

画像処理後の理想のヒストグラム

画像処理する対象や作風によってまちまちではありますが、処理後の天体写真にもある程度理想形というのが存在します。天体写真の画像処理の目的は天体を目立たせること

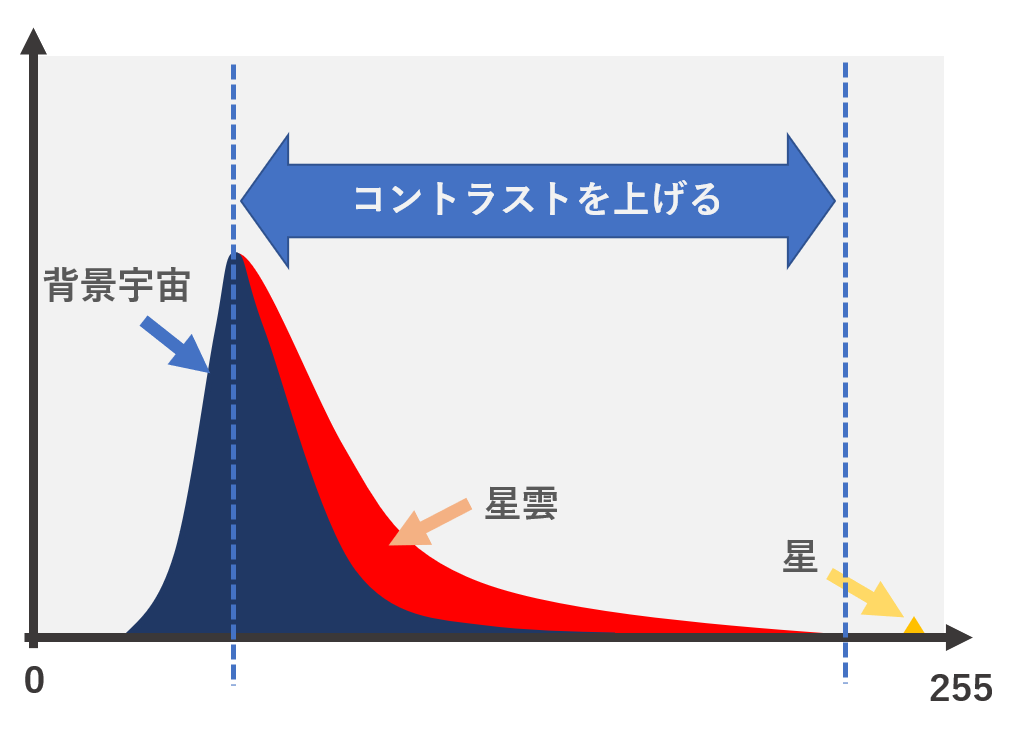

天体写真の画像処理の目的は、基本的には被写体(星雲とか星団とか)を目立たせることです。そのために一般的に用いられる手段が「コントラストを上げること」です。

コントラストとは簡単に言うと「暗い部分と明るい部分の差」のことで、星雲のコントラストとはヒストグラム的に見るとこのようになります。(背景宇宙の山の左側にも星雲の成分はありますが背景の平均輝度よりも暗いので今回は無視します。)

もちろん、写っている星雲によってヒストグラムの見栄えは大きく変動するので、この中で特に見るべきポイントとしては、

- 背景宇宙の山の左側が反り立っているか

- 白飛び黒潰れが起きていないか

背景宇宙の山の左側

まず1つめの「背景宇宙の山の左側が反り立っている」ですが、これは周辺減光が適切に補正できているかの確認です。周辺減光が残っていると、記事の最初に貼ったような背景宇宙の山の左側にボコッともう1つ山ができていたり、背景宇宙の山の裾野が長く伸びているようなヒストグラムになります。

白飛びと黒潰れ

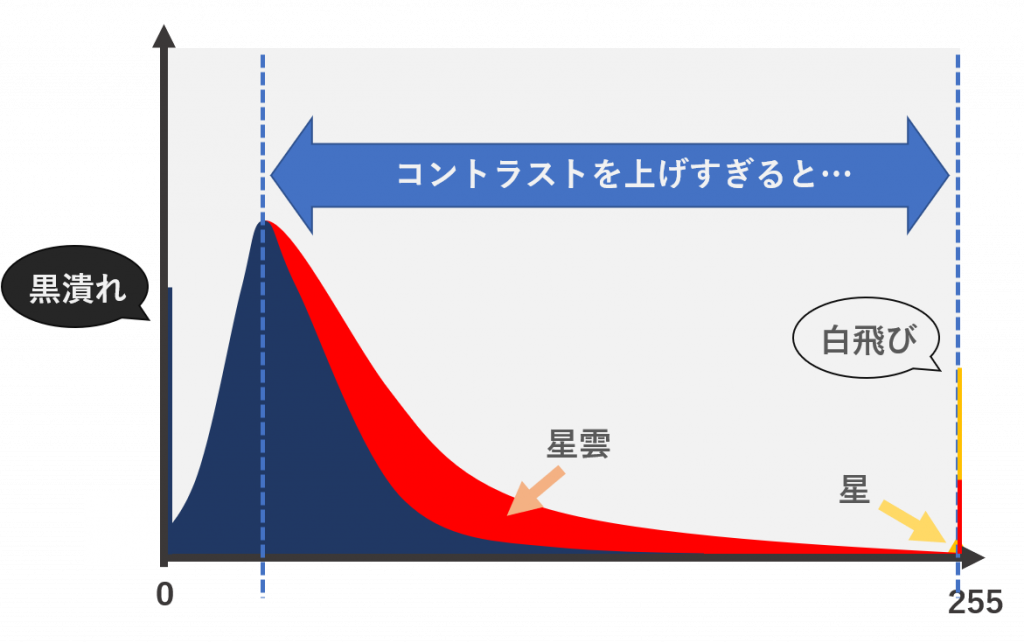

次に2つめの「白飛び黒つぶれが起きていない」ですが、星雲の明るさは主に背景宇宙の明るさと星の明るさの間に位置しています。よって星雲のコントラストを上げる(星雲の暗いところはより暗く、明るいところはより明るくする)と、基本的に星雲よりも暗い背景宇宙はもっと暗く、星雲よりも明るい星々はもっと明るくなります。

つまり、星雲のコントラストを上げすぎると、背景宇宙が黒つぶれしたり星が白飛びしてしまいがちです。

周辺減光やカブリが残ったまま星雲を強調してしまうと…

ここで、強調前に周辺減光やカブリが適切に補正されていない場合どうなるでしょうか。先程の説明のように、周辺減光が残っている場合、背景宇宙の山のさらに左側に山ができます。

また、カブリが残っている場合は、星雲よりも右側までカブリの裾野が伸びていきます。

この状態で星雲のコントラストを上げてしまうと、

逆に言うと、周辺減光やカブリが残っていると、それらが黒潰れ白飛びしない範囲までしか、星雲を強調することができません。

まとめ

この記事では天体写真のヒストグラムを見ることで読み取れる情報について解説しました。ここまでの話がわかってもらえると、先程の画像処理後のヒストグラムもこのように見えてくるんじゃないかなと思います。

この写真は一部の輝星が完全に白飛びしちゃっていることがヒストグラムを見ると一目瞭然ですね。

天体写真の画像処理の上達には処理技術だけでなく、周辺減光、カブリ、白飛び黒つぶれなどなどのエラーを見極める鋭い眼を養う必要がありますが、ヒストグラムはそれを手助けしてくれる非常に役に立つツールです。

また、天体写真の名手の方々が限りある階調をどのように星雲や星々に分配しているのかを視覚的に知ることができるので、目標にしたい天体写真のヒストグラムを見るだけでも参考になるのではないでしょうか。

今回はヒストグラムの中でも輝度値のヒストグラムの見方に絞って解説しましたが、他にもRGBカラーのヒストグラムというのもあり、こちらからも多くの情報を得ることができます。

こちらについてもまた後日解説記事を書きたいと思います。

ヒストグラム、ぜひ使いこなしていきましょう!